Quand, il y a à peu près un an, nous commémorions, dans le maquis de Dordogne,

pour la première fois sans doute, la mort de Léo Lagrange, je ne pensais pas que la

commémoration suivante aurait lieu dans cette salle et rencontrerait tant d'amitié; ni

que, ce soir où des amis qui ont connu Léo Lagrange pendant un temps plus long que je

ne l'ai aimé, ont pu vous apporter tant de renseignements et de souvenirs, il

m'appartiendrait d'essayer de fixer devant vous l'itinéraire intellectuel du seul ministre

de France, après tout, qui soit mort pour son pays.

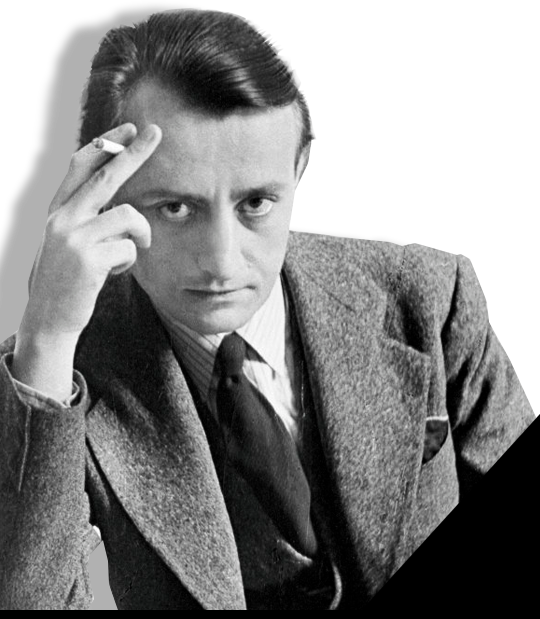

Après avoir parlé de Léo Lagrange adolescent, soucieux «d’unir la République de

Lénine à la République de Danton» et souligné son désir d’intervenir, à Avesnes, dont il

devint député, pour aider ses compagnons là où la loi était impuissante (rôle qui était à

ses yeux un des rôles du représentant du peuple), après avoir souligné son lien avec

l’idéologie révolutionnaire du Nord plein de survivances guesdistes, André Malraux

poursuit :

Ce lien devait faire naître chez lui ce que j'appellerai une sorte de socialisme

nietzschéen. Léon Blum a dit tout à l'heure «un Socialisme humaniste» et je me rallie

volontiers à la formule; je voudrais pourtant la préciser. Léo Lagrange qui n'était pas un

doctrinaire, qui n'a pas écrit de livres, a tout de même écrit un certain nombre de

discours; ils seront sans doute publiés un jour. Et les thèses de ces discours jouent sur

quatre mots : Vérité, Justice, Dignité, Courage.

Vous savez qu'il avait écrit : «là où il n'y a ni vérité, ni justice, il n'y a pas de

possibilité pour un parti socialiste» et que, dans sa lutte contre les communistes, il disait

que ce qui le séparait irréductiblement d'eux, bien qu'ils fussent unis dans le combat,

c'était de n'être pas d'accord sur la recherche de la vérité.

Ce qu'il y avait de consolant, c'est que lorsqu'ils avaient été pendant un certain

temps opposés sur la vérité, ils finissaient par se rejoindre sur le terrain du courage...

Cet ensemble d'idées représente bien, surtout avec l'idée de courage mise à sa

place, quelque chose qui dépasse un peu l'humanisme. Léon Blum a dit tout à l'heure

qu'une évolution générale nous permet de voir un socialisme qui se rapproche de plus en

plus d'une sorte d'humanisme et pour tout dire de libéralisme (c'est bien possible, c'est

peut-être voir le marxisme un peu largement), mais à l'époque où Léo Lagrange

défendait son idéologie, elle était assez mal vue par les doctrinaires, et il n'était guère de

parti politique alors qui acceptât de se fonder sur la dignité humaine, sur la vérité et la

justice...

Le résultat fut ceci : lorsque Léo Lagrange arriva à la Chambre des députés, sa

première intervention fut pour mettre en accusation le nouveau gouvernement qui venait

de se constituer, et qui était le gouvernement Laval; et sa seconde intervention fut pour

mettre en accusation Stavisky. C'était assez bien débuter.

Arrivé aux Sports et Loisirs, ce qu'il fit ne fut pas autre chose que l'application

méthodique des idées que j'ai essayé d'exposer. Son idée sur les sports était à peu près

celle-ci : il y a un développement des sports considérable dans tous les pays fascistes.

Ce développement consiste à supprimer toute liberté au bénéfice du sport et, par le

sport, à orienter toute la jeunesse vers la guerre. Nous, démocraties, nous sommes en

face du problème suivant : comment allons-nous conserver aux hommes leurs libertés,

leur donner par le sport la joie et ne pas les diriger par-là vers la guerre ? On a prétendu

qu'il suivait les leçons fascistes en organisant le sport; ce qu'il fit était exactement

l'inverse et pourrait se résumer en une phrase : il a essayé de créer en France un grand

mouvement de sport qui ne fût pas payé au prix du sang.

L'organisation des loisirs qu'il n'eut pas la faculté de mener jusqu'au bout

exprimait la même idéologie : par la démocratie d'une part, et de plus par les

découvertes techniques comme le cinéma, et le phonographe succédant à l'imprimerie,

la culture, qu'on le veuille ou non, devient l'apanage inévitable d'un nombre toujours de

plus en plus grand d'hommes. Il eût voulu une action de l'Etat par laquelle le chefd’œuvre,

appartenant à l'humanité, fût mis non pas à la disposition de tous, ce qui n'a

aucun sens, mais à la disposition de quiconque (et quelle que fût son origine ou sa

pauvreté), désirerait le connaître; c'est-à-dire que l'on pût trouver dans n'importe quelle

ville de province d'excellentes reproductions des chefs-d’œuvre, que l'on pût voir sans

payer; que l'on pût trouver des disques que l'on pût écouter sans payer; que l'on pût lire

des livres de valeur sans payer. Ce n'était pas autre chose, dira-t-on, que l'ancien

système des bibliothèques municipales; ce qui était autre chose c'était de l'étendre à la

totalité des œuvres humaines et surtout de vouloir associer la France tout entière à cette

volonté de culture.

André Malraux parle alors de l’action de Léo Lagrange pour l’Espagne

révolutionnaire, de son opposition à Munich et de l’appui qu’il apporta à la

Commission de l’armée aux théories du colonel de Gaulle.

La guerre vint. Léo Lagrange n'était pas mobilisable : il avait fait la guerre de

1914 comme engagé et il était parlementaire. Il s'engagea. Cet engagement a été discuté.

Il pose un problème que je n'escamoterai pas. Etait-il souhaitable qu'un des hommes qui

nous manquent le plus aujourd'hui mourût dans l'exercice d'une activité où son utilité

était assez mince : observateur dans l'artillerie ? Je crois que la question est mal posée,

et j'ajoute que je crois qu'elle n'est pas posable.

Car tout ce que j'ai essayé de vous exposer repose sur une seule idée : l'idée de la

fidélité. Léo Lagrange fut fidèle aux militants qui l'avaient entouré dès l'origine; c'est

par fidélité qu'il voulut que les sports fussent donnés à des gens sans être payés du prix

du sang; c'est par fidélité qu'il voulait une culture accessible à tous; c'est par fidélité

qu'il pensa qu'on devait aider l'Espagne sans attendre; c'est par fidélité qu'il fut

antimunichois; la même fidélité devait le contraindre à accepter cet engagement

fondamental, l'engagement qui, cette fois, allait être payé de sa vie. Il pensait que ceux

qui avaient attaqué le fascisme à l'heure où il était derrière le Rhin ou derrière les Alpes,

se devaient à eux-mêmes d'aller le combattre les armes à la main lorsqu'il était en face

de ceux qui les avaient écoutés.

Il est mort dans la fidélité, il est mort dans le courage, dans la recherche de la

vérité et dans la dignité. C'est avec ses quatre mots à lui qu'on peindrait le mieux sa

mort et qu'on pourrait répondre à la phrase de Maurice Schumann tout à l'heure : «Mon

Dieu, donnez à chacun la mort qui lui revient.» Cet homme a eu la mort qu'il eût

choisie. Aussitôt après paraissait la citation : «Officier de liaison d'un dévouement

absolu, d'un courage sans pareil, a rendu comme observateur avancé les plus grands

services. Est tombé, mortellement frappé, le 9 juin 1940, à son poste de combat, au

moment où il se préparait à détruire l'usine d'Evergnicourt, fortement occupée par

l'ennemi.»

Qu'il repose dans le cœur des siens, qu'il repose dans le cœur de ceux qui sont

dans le petit cimetière d'Avaux dont je me souviens, qu'il repose dans le cœur profond

du peuple de Paris qui, ce soir, peut-être pour la dernière fois, entendra parler de lui.

Mais, avant que tout ceci ne soit mêlé comme les galets, au rythme éternel de l'oubli, je

voudrais résumer ce qu'ont dit ceux qui m'ont précédé et vous demander, si ce nom est

jamais prononcé devant vos enfants, lorsque vous en aurez dit ce que vous en savez,

d'ajouter simplement au nom de tous ceux qui sont venus ici, au nom de tous ceux qui

sont sur cette tribune : «Ce combattant aima le Peuple de France, lui fut fidèle pour le

meilleur et pour le pire, dans la vie et jusqu'à la mort», et d'ajouter aussi quelque chose

de plus simple : «C'était un homme que nous aimions.»